LA "Natividad Cristiana" ORIGEN DE LA NAVIDAD, una explicación histórica. PARTE 1

Como en otras oportunidades, nos remitimos al historiador Bíblico Daniel Rops, erudito en la temática, auto que con textos sencillos nos ilustra sobre la historia del cristianismo.

Religión y Filosofía22 de diciembre de 2024 Pablo Thomasset

Pablo Thomasset

EL NACIMIENTO DE UN DIOS

"Mil recuerdos surgen en nuestra conciencia cuando evocamos las circunstancias de que rodea el Evangelio los orígenes terrestres de Jesús. La humilde pareja de los padres que guarecen su vagabundaje en una gruta donde se cobijan los rebaños; la joven madre que alumbra y faja ella misma a su pequeño; el Niño Dios que reposa sobre la paja del pesebre, calentado por el suave aliento del asno y el buey,

¿qué hombre occidental no lleva todavía tales imágenes en esa zona secreta de la memoria donde un reino de ternura y de encanto sobrevive a todos los ataques del escepticismo?

Todos hemos soñado con aquella noche transparente en que, alabando a Dios, el coro de los Ángeles prometió a los hombres desde lo alto la paz y la benevolencia; los pastores y los Reyes Magos forman parte de nuestras más familiares evocaciones, y el último de los belenes provenzales conmueve en nosotros un corazón de niño.

No hay ninguna fiesta litúrgica tan popular como la Navidad. Es la única que tiene la singular fortuna de reconciliar en un común alborozo a aquellos para quienes conmemora el nacimiento de Dios y a aquellos para quienes nada significa. El más incrédulo la sigue celebrando con champaña; esta veneración universal es un hecho histórico, que los juerguistas de Nochebuena testifican a su modo."

Esto escribió Daniel Rops en el año 1953, y parece haber sido escrito hoy día. Pero sea para creyentes a para ateos, sea un día de "juerga" y champaña, como dice Rops, válido es si logra mas no sea parcialmente el objetivo de reunir a la familia, en paz y amor alrededor de una mesa y compartir los alimentos, ademas de los regalos y arboles de navidad.

Continua Daniel Rops;

"El arte ha multiplicado las obras maestras sobre estos temas. Ningún motivo las ha inspirado en tan gran cantidad como el de esa joven que al tiempo de presentar a Jesús al mundo, por ser Dios, lo rodea con sus brazos y lo protege con todo su amor humano, porque es su hijito.

Italianos, flamencos, germanos, españoles, no hay escuela pictórica que no tenga sus Anunciaciones, sus Natividades, sus Adoraciones de los Magos y sus Huidas a Egipto. Esta renovación de temas inmutables es una maravilla. Desde el Maestro de Moulins al Luini del Louvre, la decoración del pesebre ha reproducido los más variados paisajes, pues la sencillez de los antiguos artistas, ignorantes del color local y la erudición presuntuosa, nos acostumbró a situar tales escenas en los sitios que nos son habituales, contribuyendo así a que pasaran a la médula y la sangre de nuestra alma.

Y, a veces, tanta fuerza tiene su creación que impone al espíritu el medio ambiente que escogiera; y así, cuesta trabajo figurarse la huida a Egipto en la cruel verdad de uno de los desiertos más espantosos del mundo, desde que Fra Angélico la pintara en Toscana, en un paisaje de suaves ocres y de luz tamizada entre rectos cipreses."

"Sin embargo, los documentos sobre los que se basa nuestro conocimiento de estos hechos se resumen en pocas cosas. Ni San Marcos ni San Juan hablaron de ellos en sus Evangelios, ni San Pablo en sus Epístolas.

Únicamente San Mateo y San Lucas les consagran algunos capítulos; y aun eso lo hacen más bien bajo forma de introducciones y de prefacios a su obra. Por lo demás, no refieren ambos del mismo modo los episodios esenciales. Hoy se admite que esas partes de los Evangelios no provienen de la catequesis primitiva, y que se añadieron por ambos redactores según informes propios y como a título personal."

"¿Por qué? El P. Lagrange hizo observar que, desde que los soberanos orientales, divinizados, fueron considerados como salvadores, sintióse la necesidad de atribuir a su nacimiento caracteres maravillosos para autentificar su divinidad. El aniversario de Ptolomeo se consideraba, en 238 antes de Jesucristo, como día especialmente fausto, como anuncio de una época de alegría para los hombres. Hacia el siglo 1 antes de J.C. se celebraban en Asia Menor las sagradas epifanías de Antíoco de Commagene.

Y en el año 9 antes de nuestra Era, un Procónsul de Asia propuso que el día natal del «divino César» Augusto iniciase el año civil, de tan evidente como resultaba que había inaugurado una Era de admirables acontecimientos y de regeneración de la humanidad. Al cuidar de reivindicar el título de salvador para una criatura tan humilde, desdeñada al punto de que sólo un establo cobija su nacimiento, quizá obedecieron los Evangelistas a un plan evidente, cual es el de dar jaque a las falsas glorias del mundo.

Los primeros cristianos pudieron ir derechos a lo esencial, es decir, al mensaje de Cristo tal y como está en el cuerpo del Evangelio, pero a medida que creció la veneración en torno a Jesús y que, por eso mismo, interesaron más los acontecimientos de su infancia, no disgustó oponer éstos, que fueron también extraordinarios y admirables, a las leyendas de los seudosalvadores y de los divinizados potentados del Oriente.

En todo caso, todos los manuscritos y las versiones más antiguas de San Mateo y de San Lucas poseen esos capítulos con el mismo tenor que tienen hoy.

Desde los siglos II y III, algunos Padres de la Iglesia, como Justino e Ireneo, lo citan igual que los herejes Cerinto y Carpócrates y que Celso, pagano anticristiano.

Están escritos en la misma lengua que el resto del Evangelio, y forman con él un todo homogéneo. Es evidente su acento de convicción, y así como Tito Livio deja entender claramente que apenas si toma en serio la fábula de Rómulo y Remo, y como Herodoto suprime de los orígenes de Ciro a la perra que lo amamantó, San Mateo y San Lucas hablan, en cambio, de cosas en las cuales, evidentemente, creen."

¿De quién las supieron?

Sin duda de gente de los mismos medios en que vivió Jesús.

San Lucas declara en dos ocasiones que «María guardaba todas estas cosas en su corazón» (I, 19, 51), como si con ello quisiera indicar una de sus mejores fuentes.

Y como los dos Evangelistas pudieron realizar por separado sus investigaciones entre los allegados de Cristo, sus diferencias se explican bien.

Pero, en todo caso, para convencerse de que tales relatos no se deben al trabajo imaginativo de las muchedumbres, a esa creación folklórica, de la que sabido es cuán de prisa cae en el ridículo, basta con comparar con los apócrifos lo referido por los dos Evangelios canónicos; de un lado, la mesura, la discreción hasta en lo maravilloso; del otro, con demasiada frecuencia, el absurdo, la exageración, incluso la indecencia.

Sin negarse a reconocer en los relatos de la infancia, el aspecto poético y ejemplar a un tiempo que toman allí los acontecimientos —un poco como en nuestros cantares de gesta, por ejemplo, en Las mocedades de Tristán —, cabe considerarlos como adheridos a la Historia e, incontestablemente, muy alejados de las piadosas fábulas con que demasiados hagiógrafos adornaron, más tarde, el comienzo en el mundo de los Santos cuya vida narran.

Comenta en separata Daniel Rops; "Puede observarse que los Evangelios de la infancia subrayan que el Hijo de Dios fué también totalmente hombre. Son testimonios concretos de la Encarnación. Y así los herejes que negaron la humildad de Jesús rechazaron también esos capítulos; Marción declaró que le horrorizaban ese pesebre y esos pañales, mientras que esas mismas humildes realidades inspiraron himnos a San Bernardo, conmovedor mentor de Cristo humano. (Cfr. Daniel-Rops, Mystiques de France, pág. 80.)"

EL CAMINO DE BELEN

"Unos treinta años antes de que apareciese el Bautista en el Jordán realizóse un empadronamiento en Palestina. Los judíos gustaban poco de estas formalidades estadísticas en las que el hombre, esa realidad única, cuéntase por centenas y millares del mismo modo que las cabezas de ganado.

Al mismo Moisés le costó trabajo someter a ello a las tribus. Pero Roma exigía en sus provincias la inscripción del hombre, la profesión y la fortuna de todos los habitantes, en el registro oficial, pues de este modo la base de los impuestos resultaba más fácilmente establecida y se vigilaba mejor las fuerzas utilizables en caso de guerra. Es verosímil que impusiera esta obligación al pequeño reino judío que tenía bajo su sombra, a menos de que Herodes. siempre pronto a señalar su celo para con el protector, se hubiera encargado de extenderla a su país.

En Palestina, el empadronamiento entrañaba una complicación, pues uno no se inscribía en el lugar de su residencia, sino en el país de donde era originaria la familia de la que descendía.

Estas tradiciones familiares siempre fueron fuertes en Israel, pero todavía lo fueron más desde que Esdras’ trabajó tanto por mantener la pureza de la raza hebrea y prohibir los matrimonios extranjeros. Todavía hoy se jacta así el más humilde de los orientales de conocer a sus antepasados; se hallan en Nueva York maronitas emigrados desde hace tres o cuatro generaciones, que todavía pueden nombrar su pueblo libanés, y el árabe jamás ignora la sede de su clan ancestral, como tampoco ignoraba Mahoma la de sus abuelos, los BenQuoraich, la «gente de Quora».

Esos empadronamientos en el lugar de origen no eran en modo alguno excepcionales: en el año 103 después de J.C., Cayo Vibio Máximo, prefecto de Egipto, ordenó a cuantos no habitasen en el país de su familia, que volvieran a él sin demora para hacerse inscribir allí, y en Londres pueden leerse papiros de esta orden.

Y esos desplazamientos, esas idas y venidas a lo largo de los caminos parecerían sin duda menos insoportables a gente todavía próxima a un cierto ideal nómada, muy profundo en su recuerdo, como lo eran los hebreos, de cuanto debían serlo para el sedentario pueblo de Egipto o de cuanto lo parecerían a los franceses de hoy.

Así, pues, «aconteció que por aquellos días se publicó un edicto de César Augusto en el que se ordenaba que se inscribiesen en el censo los habitantes de todo el orbe. Y pusiéronse todos en viaje para empadronarse en su lugar de origen.

Subió también José desde la ciudad de Nazareth, en Galilea, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, pues 'él pertenecía a la progenie de David, para empadronarse allí, con María, su esposa, que estaba embarazada» (San Lucas, II, 1-5).

¿Quién era esa pareja que el Evangelista nos muestra yéndose por los caminos para obedecer la orden de César?

Dos seres unidos por los sagrados vínculos del matrimonio! y también por los del afecto: ¿hubiera sido indispensable que la joven, en su estado, realizase el esfuerzo de semejante viaje, cuando sólo los varones eran llamados a empadronarse, si ambos esposos no hubiesen querido sobrellevar esa fatiga juntos?

Eran gente pobre, un hombre y una mujer de la plebe laboriosa, más ricos en valor que en dracmas, unos de esos humildes a quienes los Poderes Públicos hallan siempre dóciles y resignados.

Cuando nació su hijo, para realizar la ofrenda obligatoria al Templo tuvieron que contentarse con un par de tórtolas, pues la compra de un cordero hubiese excedido de sus medios,

Él era un obrero, un carpintero, según se piensa relacionando dos versículos de San Lucas (IV, 22) y de San Mateo (XIII, 55), pero, en todo caso, uno de esos labriegos artesanos que formaban la gran masa de los habitantes de Palestina y cuya aplicación al trabajo, cuya piedad y cuya disciplina desde el regreso de Babilonia, habían permitido a la comunidad judía volver a enraizarse en el suelo de sus abuelos.

Se llamaba José, nombre viejísimo en Israel, el mismo que llevaba el glorioso hijo de Jacob cuya fortuna egipcia está escrita en el Libro.

El Evangelio rodea su figura de sombra, de humildad y de silencio. Se le adivina más que se la ve; es la de un hombre ya maduro, a quien la experiencia de la vida enseñó la prudencia y la moderación.

Ella, su esposa, era con toda certidumbre mucho más joven que él, pues lo habitual era casar las hijas apenas núbiles, mientras que para casar a los hombres se esperaba a que cumplieran veinticinco años y a veces más; una muchacha judía de catorce años tiene ya todas las apariencias de una mujer hecha y derecha.

Se llamaba María, nombre tan extendido en la Palestina de su tiempo como hoy lo está por nuestras parroquias y que, originario quizá del destierro de Egipto —pues lo llevaba la hermana de Moisés —, con el sentido de «Amada de Yahveh», Mirya, entonces, con la ortografía de Miriam o Mariam significaba, muy modestamente, algo así como «Buena Señora».

En ese instante que camina hacia Belén, ¿qué podemos ver en ella sino una casadita cualquiera, modesta, rica en fe y en virtudes ocultas, sumisa a su marido y semejante por su apariencia a esas madres jóvenes que aun se encuentran hoy en Tierra Santa, con un niño de pecho a horcajadas sobre sus hombros o sobre la cadera?

Eran, pues, en verdad, dos humildes, pero ¿cabía que fueran de la estirpe regia de Israel?

Ello no debe sorprender. La descendencia de los copiosos harenes sostenidos por David y Salomón era abundante. No toda había seguido ocupando los altos cargos y las ricas dignidades. En tiempo de los Macabeos, la supervivencia de numerosos herederos de la familia davidica había impedido a los gloriosos hermanos ceñirse sin tardanza la corona; y cuando, más tarde, el Emperador Domiciano (81-26), enterado de la profecía que prometía a un descendiente de David que los tronos y los poderosos se humillarían ante él, hizo comparecer a los últimos representantes de la regia prole de Israel, le parecieron ten humildes y tan inofensivos los pobres campesinos que le fueron presentados — dos nietos del Apóstol Judas —, que les perdonó la vida y los devolvió a sus azadones.

José y María eran ambos, según parece, de la posteridad de David. En cuanto a José, lo afirman expresamente dos de los Evangelistas; San Mateo, en el mismo comienzo de su obra (1, 1-17), y San Lucas, al comenzar la carrera pública de Jesús (III, 23-38); y es que la cosa era importante, porque era notorio que el Mesías seria de la estirpe del gran Rey, «rama brotada del tronco de Jessé, retoño crecido de sus raíces», como dice Isaías.

Poco importan las diferencias que se observan entre ambos textos, las evidentes simplificaciones que provocó el deseo de hacer contenerse todas las generaciones en grupos de catorce nombres — por ser catorce la cifra que corresponde a las letras del nombre de David — y las ingeniosas explicaciones que, desde hace dos mil años, han dado de estas dificultades! muchos cristianos; lo esencial está en la categórica afirmación de los dos Evangelistas, que no defieren sino en los detalles y, tal vez, intencionadamente.

En cuanto a María, su pertenencia a la progenie de David es tradicional; San Pablo parece afirmarlo (Epistola a los Romanos, 1, 3), y los Padres de la Iglesia, desde el iglo 11, sostuvieron esta doctrina que tiene a su favor la costumbre, muy frecuente entre los judíos, de los matrimonios en la misma familia, a menudo por razones legales, con parientes próximos, Pero es imposible establecer una filiación que relacione con David a la madre de Jesús.

Dirigiéndose, así, hacia Belén, pues la Escritura consideraba esta ciudad como lugar de nacimiento del gran Rey y el libro de Samuel lo decía claramente (1 Samuel, XX, 6 y 28). En los campos de Belén fué donde mil años antes, Ruth, la moabita, llegada por caridad a esta tierra extranjera, conquistó en una noche de amor al excelente Bocz, dueño del campo adonde ella había ido a espigar, y donde de su unión, y por su hijo Obed, surgió este «árbol de Jessé», esta vigorosa estirpe que nuestros escultores góticos evocaron tan a menudo en las fachadas de las catedrales, y cuyo florón más bello fué David (Ruth, IV, 18, 22).*

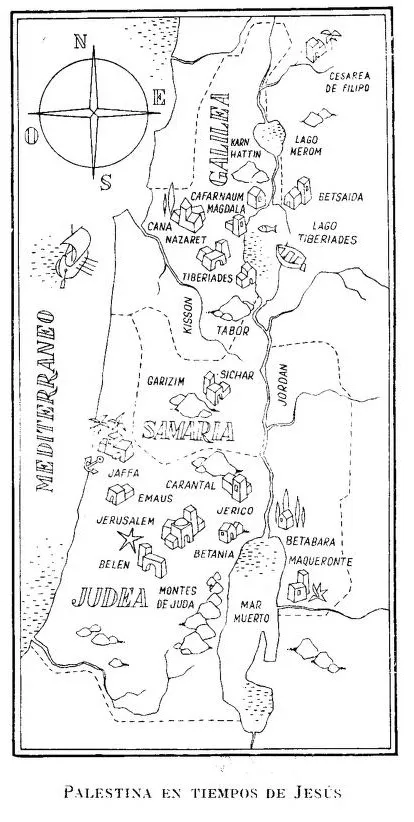

La distancia de Nazareth a Belén es larga, cerca de ciento cincuenta kilómetros, y los caminos eran mediocres, porque Roma todavía no había tenido tiempo de rehacerlos según su técnica. A paso de asno, la tradicional cabalgadura que poseían hasta los más necesitados, eran menester cuatro días enteros.

Atravesada la llanura de Esdrelón, donde todavía resonaba la gloria guerrera de la profetisa Deborah, se iba hacia el Sur, de aldea en aldea, cada una de las cuales evocaba algún personaje de la larga historia de Israel; Sulam, a Eliseo, el hombre de los milagros, y a esa Sulamita cuyo «nombre, suave como un perfume», alaba eternamente el Cantar de los Cantares; Yzreel, a Jezabel, la Reina idólatra, y sus abominaciones; en el umbral de Gilboé, se dedicaba un recuerdo a Saúl y a Jonatás, los desdichados paladines caídos allí en el combate.

Luego se penetraba a través de Samaria, no sin tristeza, pues hogaño la tierra de Garizím, muchas veces bendita, la que todavía cobijaba la tumba de José y el pozo de Jacob, era tierra de cisma y de infidelidad.

Y por fin, venía Judea, áspera y rojiza; Silo y Bethel, los antiquísimos santos lugares de los Patriarcas, ya no eran sino nombres; pero cuando al salir de una garganta, aparecía Jerusalén, cegadora de blancura, subrayando el perfil del largo repliegue gris obscuro que la soporta, erizada de torres y palacios, todo hijo de Israel sentía derretírsele de ternura el corazón y, buscando con los ojos el Templo, aquel Templo que acababa de reconstruir Herodes, murmuraba en acción de gracias el Esquema [escucha] de los antepasados.

Viaje, pues, hermoso y conmovedor para unas almas piadosas, pero también duro trayecto para aquella joven embarazada a quien, durante cuatro o cinco días, sacudió el trotecillo de su montura; casi se comprende a los apócrifos que, en su sentimiento de piedad, afirmaron que, milagrosamente, a María le fueron evitadas las incomodidades que de ordinario trae consigo ese estado.

Por fin, a dos horas de la ciudad Santa, se llegaba a Belén, después de dedicar una corta visita a la tumba de Raquel.

Después de tanto peñascal y de tantas soledades, donde sólo los arbustos, algunos macizos de anémonas purpúreas y de ciclámenes, recordaban aún la vida, era un espectáculo confortador el de aquella ciudad, blanca y chiquita, situada a cerca de ochocientos metros de altura, en las laderas de dos colinas gemelas. Más allá, aborrascado como un hervor de plomo repentinamente cuajado, volvía a empezar el desierto, que iba hundiéndose hacia el Mar Muerto.

Alrededor del pueblo no había más que huertos, campos rubios, olivares de plata. Beth-Leem, Belén, «la casa del pan» según la etimología popular, llamada también Ephrata, «rica en frutas», se merecía sus nombres.

Hoy es una ciudad de nueve mil almas, de calles tortuosas y llenas de gente, semejante a tantas otras como se encuentran en Oriente, y cuyo único carácter original es el de ser cristiana casi toda ella. Las mujeres llevan allí un curioso «hennin», que acaso date de la conquista francesa, y un chal de seda de blancura purísima. En tiempos de Cristo era, sin duda, más pequeña que hoy, pero no insignificante, y conocía a fondo su gloriosa antigüedad.

¿No fué de ella de quien el Profeta Miqueas predijo un destino deslumbrador? «Y tú, Belén, la fértil, si eres pequeña entre los millares de Judá, no eres, sin embargo, la última, pues de ti es de donde saldrá el jefe que guiará a mi pueblo de Israel, aquel cuyo origen se remonta a los tiempos antiguos, a los días de eternidad» (Miqueas, V, 1). ¿Podían José y María olvidar esta profecía, cuando descendían de David y cuando, sobre todo, sabían de qué prodigio era prenda aquel Niño que María llevaba en sus entrañas?

Los sostenía una gran esperanza y acaso se dijeran que César no firmó su Decreto y movilizó a sus funcionarios y sus escribas, sino para que se realizase lo que tenía que suceder desde toda la eternidad; pues los designios de Dios quedan obscuros para los hombres y los más poderosos de entre ellos no son más que instrumentos de sus manos."

FUENTES: "JESUS EN SU TIEMPO", 1953, Daniel Rops (Henri Petiot, 1901-1965)

SERVICIOS EN TERMINAL DE PASO DE LOS TOROS DURANTE EL FERIADO DE 18 DE JULIO

MSP estudia los contactos de Camila Fernández, fallecida hoy en Fray Bentos, por púrpura fulminante

ADRIAN EDUARDO BARRAN MALDONADO Q.E.P.D.